一、沙门氏菌的菌株分类与致病特性

沙门氏菌作为一类常见的食源性致病菌,其菌株分类体系明确,不同类别菌株的宿主范围与致病性差异显著,这为后续的疾病防控与检测方向提供了关键依据。

从菌株大类划分,沙门氏菌可分为伤寒型沙门氏菌与非伤寒型沙门氏菌两大阵营。其中,伤寒型沙门氏菌是引发人类特定感染性疾病的关键菌株。这类菌株主要针对人类宿主,感染后常导致伤寒、副伤寒等全身性感染疾病,临床表现为持续高热、腹痛、玫瑰疹等,严重时可危及生命,且传播途径多与受污染的水源或食物相关。

而非伤寒型沙门氏菌的分类更为细致,根据生物学特性可进一步分为Salmonella enterica(肠沙门氏菌) 和Salmonella bongori(邦戈沙门氏菌) 两个种。在这两个种中,对人类健康威胁最大、且造成温血动物(如猪、牛、鸡等家畜家禽)疾病的核心菌株。具有广泛的宿主适应性,可在多种温血动物体内定植、繁殖,进而通过动物产品传播给人类。

从污染与传播路径来看,非伤寒型沙门氏菌因广泛存在于动物界,其污染的食品种类极为多样,几乎涵盖了人类日常饮食中多种高频动物源性食品。具体包括:畜肉类(如猪肉、牛肉、羊肉等,易在屠宰、分割过程中因接触动物肠道内容物而污染)、禽肉类(如鸡肉、鸭肉等,禽类肠道是沙门氏菌的重要定植部位,加工环节易造成交叉污染)、鲜蛋类(蛋壳表面易沾染粪便中的沙门氏菌,部分菌株还可穿透蛋壳进入蛋黄内部)、乳制品(如未经巴氏消毒的生牛奶、奶酪等,若奶源被感染奶牛的乳汁污染,易引发批量中毒)、鱼肉炼制品(如鱼丸、鱼糜等,加工过程中若原料鱼携带菌株或卫生控制不当,易导致污染扩散),以及其他蛋白质含量高的食品(如部分豆制品、熟肉制品等,高蛋白环境利于沙门氏菌繁殖)。人类一旦摄入被这类菌株污染的食品,且未经过充分加热杀灭,就可能引发沙门氏菌食物中毒,典型症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发热等,严重时可能导致脱水、电解质紊乱,对老人、儿童、孕妇及免疫力低下人群威胁更大。

二、沙门氏菌的流行病学特征

沙门氏菌引发的食源性疾病在全球范围内均具有较高的发病率与危害性,不同地区的流行病学数据虽存在差异,但均凸显了其对公共卫生安全的重要影响。

根据美国 2011 年针对食源性疾病的权威统计数据,在 31 种主要通过食品媒介传播的疾病病原体中,非伤寒型沙门氏菌展现出了 “高危害” 的流行病学特征。在致死率方面,非伤寒型沙门氏菌依然占据首位,每年因该菌感染死亡的人数约为 378 人,占所有食源性疾病致死人数的 28%,其致死风险显著高于其他常见食源性病原体。这一数据充分说明,尽管非伤寒型沙门氏菌的感染频率并非最高,但其引发的疾病症状更严重、并发症风险更高,对公共卫生系统的负担与人类生命健康的威胁更为突出。由此可见沙门氏菌检测是极其重要的,尤其是食品行业从业者。

三、新型沙门氏菌检测产品 “沙增管” 与 “沙测管” 的技术特点与应用流程

针对传统沙门氏菌检测方法在检验应用中的局限性,启新生物科技有限公司开发了 “沙增管” 与 “沙测管” 组合检测产品,该产品以 “简便化、高通量、快速化” 为核心优势,专门适配健康体检、检验室人力、物力有限的实际场景,可高效完成沙门氏菌的初步筛检工作。

(一)产品核心构成与设计原理

“沙增管” 与 “沙测管” 的核心设计围绕 “特异性增菌 +显色确认” 展开,其构成与原理具有明确的功能指向性:

核心组件:每套产品包含 “沙增管”“沙测管” 各 1 支,以及 1 支用于采集检体的无菌棉拭。其中,沙增管内预装了特异性沙门氏菌增菌固态培养基,该培养基的配方经过优化,可选择性促进沙门氏菌的生长繁殖,同时抑制其他杂菌(如变形杆菌、柠檬酸菌等)的生长,沙测管内培养基培养后,呈现特定颜色(黑色),实现对沙门氏菌的初步筛选。

设计优势:抑制杂菌,显色初筛!固态培养基的形态既便于棉拭充分接触、吸附菌株,又能避免运输过程中培养基泄漏;无菌棉拭的配套则简化了检体采集流程,减少了外部污染风险,整体设计符合体检场景要求“现场采样 + 实验室检测” 的实际操作需求。

(二)详细操作流程

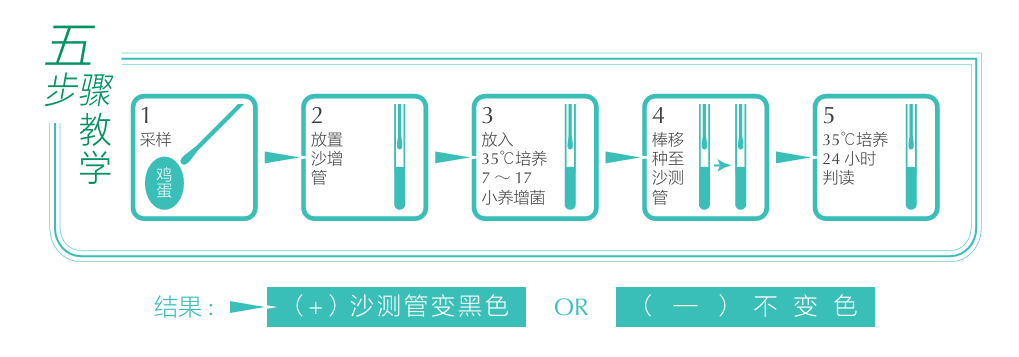

“沙增管” 与 “沙测管” 的操作流程分为 “检体采集 - 增菌培养 - 显色确认 - 后续分离” 四个步骤,具体操作细节如下:

检体采集阶段:打开产品包装,取出无菌棉拭棒,将棉拭头轻柔且充分地接触采样部位。

增菌培养阶段:将采集完检体的棉拭棒插入 “沙增管” 中,使棉拭头完全浸没于固态培养基内,然后上下轻轻搅拌 2 次(目的是让棉拭上吸附的菌株充分释放到培养基中),搅拌后盖紧沙增管盖子(确保密封,防止培养过程中微生物污染或培养基水分流失)。随后,将沙增管在室温条件下送至实验室,放入 35℃的一般培养箱中进行增菌培养,培养时间为 18~24 小时。这一阶段的核心目的是通过特异性培养基的作用,使检体中可能存在的少量沙门氏菌大量繁殖并抑制杂菌,达到后续检测可识别的浓度。

显色确认阶段:增菌培养完成后,取出沙增管中的棉拭棒,将其移插至 “沙测管” 的特殊培养基中,同样上下轻轻搅拌 2 次(确保增菌后的菌株充分接触沙测管培养基),搅拌后盖紧沙测管盖子,再次放入 35℃的一般培养箱中培养 24~48 小时。培养结束后观察沙测管内培养基的颜色变化:若培养基呈现黑色,表明检品中可能含有沙门氏菌(阳性结果);若培养基未出现黑色,则表明检品中未检测到沙门氏菌(阴性结果)。

后续分离与鉴定阶段:对于显色确认呈阳性的检品,需进一步进行菌株分离与鉴定,以确保检测结果的准确性。具体操作为:取出沙测管中的棉拭棒,将其在选择性培养基(如 XLD 培养基、HE 培养基,或沙门氏菌显色培养基)表面进行划线接种,然后按照常规微生物培养方法进行培养,待形成单菌落后,再通过生化试验、血清型鉴定等传统方法对菌株进行最终确认,排除假阳性可能,明确是否为沙门氏菌以及具体的血清型别。

“沙增管” 与 “沙测管” 的开发并非旨在取代传统检测方法,而是作为传统方法的 “前置筛检工具”,在食品沙门氏菌防控体系中承担 “快速初筛、批量排查” 的关键角色,其应用价值主要体现在以下三点:

高通量与高效性:该检测组合的操作流程简单(无需复杂的培养基配制与专业操作技能)。同时,由于操作简便,实验室可同时处理大量检体(如一次性处理数十甚至上百支样品),大幅提升了检测通量,完美适配检验室对大批量检体快速筛查的需求。

高特异性与可靠性:沙增管的特异性增菌培养基可有效抑制杂菌生长,仅促进沙门氏菌繁殖,减少了杂菌对后续检测的干扰;沙测管的显色反应则基于沙门氏菌的特异性代谢特性,进一步确保了检测结果的特异性。实际应用中,沙增管经过 18~24 小时培养后,可使少量沙门氏菌达到足够的检出浓度,再搭配沙测管的显色确认,可有效降低假阳性与假阴性的发生率,为后续检测提供可靠的初筛结果。试验结果证明,沙增管+沙测管的组合,体检应用中沙门氏菌的阳性率均能达到3%以上,远高于普通培养法的不足1%阳性率。

“沙增管” 与 “沙测管” 作为新型沙门氏菌筛检工具,通过 “快速、高通量、高特异性” 的优势,弥补了传统检测方法的不足,为健康检查的沙门氏菌防控提供了高效、便捷的解决方案,在食品从业人员健康检测与公共卫生安全保障中具有重要的应用前景。